“La Bloch”, a quarant’anni esatti dalla chiusura, non è solo il nome di una industria reggiana del recente passato, ma un sinonimo tuttora vivo di emancipazione, di impegno militante e di lotta al femminile. La sua storia prende avvio agli inizi del Novecento, il 25 agosto 1910 come “Calzificio reggiano” e si conclude il 10 aprile 1978 come “Calzificio Bloch”. La sua vicenda, al pari delle “Reggiane”, ha segnato indelebilmente la storia della città ed accomuna – sullo stesso percorso di autonomia – molte generazioni di donne.

Il “Calzificio” non sarà mai uno stabilimento qualsiasi. Nato come industria (tra le prime in Italia) ha la sua peculiartità nel dare lavoro principalmente a donne, malgrado le grandi riserve iniziali dei più sulla loro affidabilità in fabbrica. L’altra peculiarità del Calzificio è che sorge vicino alle Reggiane (1901-1952), fabbrica metalmeccanica di importanza cruciale per l’economia nazionale, che occupa soprattutto personale maschile, dalle seicento alle seimila unità. Calzettaie e metallurgici faranno un percorso comune nelle rispettive fabbriche: «Il Calzificio, per quanto riguarda il lavoro femminile e le Reggiane, per quello maschile, diventeranno veri e propri mondi, laboratori di una nuova socialità, con una propria cultura, abitudini, mentalità, conflitti, alleanze particolari che formeranno, da un lato un ceto operaio, dall’altro, una classe professionale di elevati livelli»[1].

Nell’arco di attività il Calzificio reggiano (1910-1921) – che qui chiameremo per brevità sempre Calzificio – cambia più volte denominazione in “Calzifici italiani riuniti” (1921-1925); “Setificio nazionale” (1925-1931); “Manifatture maglierie Milano” (1931-1948), “Calzificio Bloch” (1948-1978).

Dalle origini alla fine della Prima Guerra Mondiale (1909-1918)

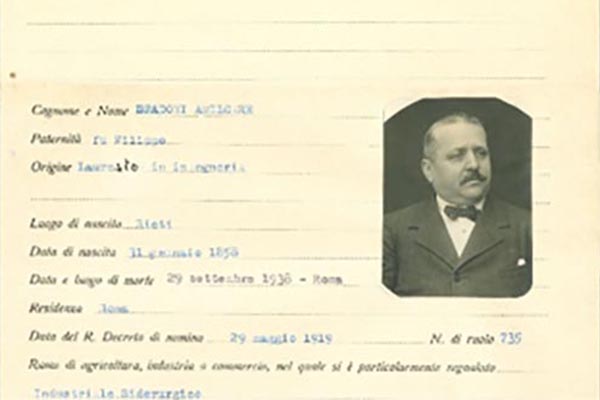

Nato a Pecetto di Valenza (Alessandria) il 27 agosto 1858, Menada arriva a Reggio a 28 anni, nel 1886, come rappresentante della Banca Subalpina assegnataria dell’appalto per la costruzione della rete ferroviaria locale. Stabilisce con la città un legame profondo e proficuo.

Oltre a fondare e dirigere diverse industrie reggiane, crea – con la moglie Maria Spallanzani – numerose iniziative assistenziali e diventa personaggio di spicco della vita politica cittadina. Sarà presidente della Camera di Commercio (1898-1904), Sindaco (1925-1926); Podestà (1926-1929); fondatore della Federazione provinciale degli Industriali (1926). Muore a Reggio il 21 febbraio 1931. Al Calzificio, Menada – già socio della “Officina meccanica e fonderia ing. Romano Righi”, che diventeranno le future Reggiane (1901) – pensa da tempo. Ha in mente una fabbrica che dia lavoro a 500 persone – l’80 percento donne – stimando «un capitale iniziale di mezzo milione … di lire»[3]. Il 13 giugno 1905 chiede alla Cassa di Risparmio un finanziamento di 150 mila lire, «la risposta della Commissione amministrativa presieduta da C[amillo] Prampolini fu in linea di massima favorevole»[4].

Il progetto si concretizza qualche anno dopo: il 17 ottobre 1909 Menada, con Giacomo Marconi ed Antonio Dubois, costituisce la Società anonima calzificio reggiano; il 12 novembre 1909 acquista il terreno, in Gardenia, dove sorgerà lo stabilimento. Agli inizi del 1910 ottiene dalla Cassa le prime 60 mila lire a fondo perduto per il 30 percento delle spese per uno stabilimento che occupi almeno 200 persone; e l’anno successivo riceve il primo prestito ad interesse, 100 mila lire.

Il 25 agosto 1910 il Calzificio, che in realtà ha avviato la produzione a maggio, apre ufficialmente i battenti. Progettato da Italo Sirotti, costruito dalla Cooperativa muratori di Reggio Emilia, è ricoperto con l’Eternit della Calce e Gesso di Ventoso. L’inaugurazione è un evento, Menada può tratteggiare scenari di progresso gloriosi

E, Voi, qui lo vedete: si innalza questo nostro opificio di fronte agli stabilimenti che con tenacia di volontà e forza di organizzazione, la Camera del Lavoro reggiana ha saputo impiantare qui appresso … i fumi che innalzandosi dalle snelle ciminiere e dai bassi camini si incrociano … dicano che qui in Reggio, in tutti – in noi come nelle organizzazioni operaie, sian pure inspirate a opposti ideali e a fedi diverse – in tutti la volontà di fare è potente[5].

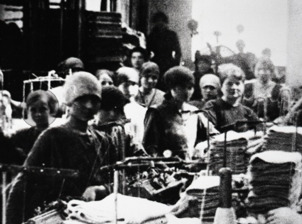

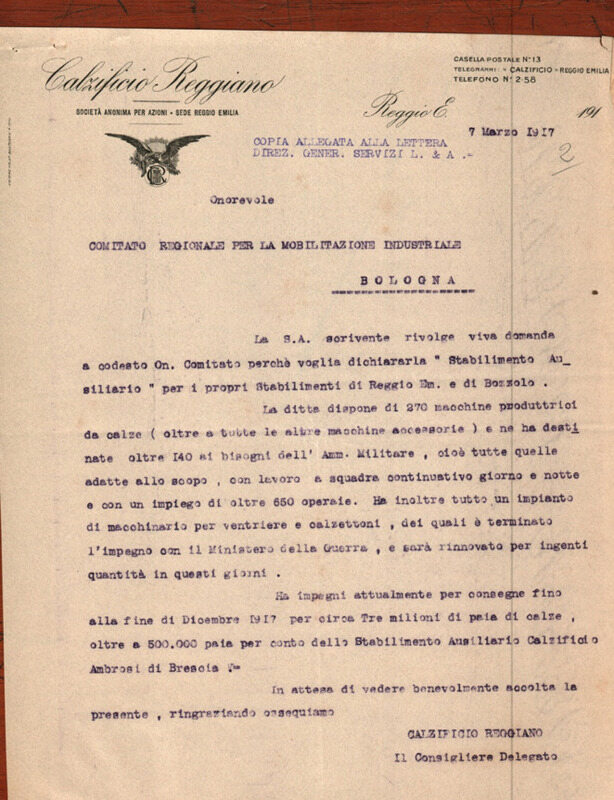

Quando il Calzificio entra in funzione occupa duecento operaie e centosedici lavoratrici a domicilio, eroga centociquantamila lire di salari all’anno, dispone di centottantacinque macchine, produce cinquecento paia di calze al giorno, principalmente da uomo, ma punta a soddisfare le esigenze della amministrazione militare. Il decollo economico arriva il 22 aprile 1917 con l’assegnazione dello status (e dei benefici) di azienda ausiliaria – così come per le Reggiane – ovvero opificio utile allo sforzo bellico nazionale durante la prima guerra mondiale. Gli effetti sono immediati: nella primavera 1917 il Calzificio ha un capitale versato di quattrocentomila lire, l’anno seguente dichiarerà un milione di lire.

Sono tante anche le bambine che lavorano al Calzificio. È il prezzo pagato da donne e fanciulli alla prima rivoluzione industriale italiana. Considerato uno stabilimento-modello (ha una scuola di formazione, l’infermeria, la sala allattamento) il Calzificio non offre alle operaie condizioni salubri o vantaggiose. Un articolo dell’“Unità” di gennaio 1926 tratteggia condizioni di lavoro che possono ben essere quelle d’esordio:

è sempre lo stesso penitenziario ove dall’età di 14 anni le donne proletarie lavorano per arricchire i signori, ricevendo in cambio la tubercolosi, l’indebolimento grave della vista, l’abbassamento intellettuale e morale, ed un salario che per oltre la metà delle operaie è di 40 centesimi all’ora. … Se succede un infortunio sul lavoro, l’operaia ferita percepisce metà paga nei giorni di convalescenza, [quella che] s’ammala e sta ammalata più di 30 giorni, perde tutta la paga, è licenziata … e quando torna alla fabbrica, anche se vi lavorava da anni, è assunta come “nuova” con paga “nuova” cioè dimezzata[8].

Le calzettaie muovono i loro primi passi di consapevolezza con la costituzione della “Lega operaie del Calzificio Reggiano” siglata alla Camera del Lavoro (cdl) di Reggio, il 4 luglio 1915.[9] Pochi giorni prima erano entrate in sciopero, il primo di cui si abbia notizia. Una astensione massiccia di una giornata contro «una esagerata assegnazione di scarti [errori di lavorazione, NdA] alla fabbricazione delle calze»[10] e le conseguenti multe a decurtare il magro salario. Alla loro prima assemblea di Lega, il 18 luglio 1915, le calzettaie sono «più di 250» e vengono assistite dal segretario della cdl, Arturo Bellelli che le aiuta a stendere un documento con «alcuni desiderata da presentarsi alla Direzione dello Stabilimento»[11]. Le operaie ottengono un aumento del prezzo del cottimo; Bellelli verbalizza che «I miglioramenti chiesti … sono stati tutti completamente concessi»; la Direzione dello stabilimento reagisce poco dopo licenziando le operaie più anziane, meglio retribuite, ma anche più tenaci e combattive.

Rischiando l’accusa di sabotaggio (il Calzificio è azienda ausiliaria) le calzettaie scioperano di nuovo nel 1918. Una prima volta a gennaio, ottenendo un aumento del 10 percento delle paghe, poi il 17 settembre, quando trentacinque operaie del reparto lavorazione lana non si presentano al lavoro «perché proprietario ditta non ha loro co[n]cesso chiesto aumento di salario»[12], e riprendono il lavoro solo il giorno seguente.

Le battaglie e gli scioperi contro il carovita con il protrarsi della Grande Guerra assumeranno sempre più i toni di protesta – specificamente femminile e diffusa sul territorio – antimilitarista e pro pace. E con l’avvio delle prime violenze fasciste, a Reggio già dal 16 ottobre 1918, si trasformeranno in ribellione politica.

Il biennio di coscienza e l’avvento del fascismo (1919-1925)

È il Calzificio, insieme alle Reggiane, a dare il via alla stagione di agitazioni che segnano il triennio 1919-1921. L’11 gennaio, un sabato, le calzettaie abbandonano lo stabilimento alla volta della Camera del Lavoro, «accompagnate dall’onorevole Prampolini che avevano per caso trovato per la strada del Calzificio».[13] All’“apostolo del socialismo” fanno un elenco di rivendicazioni: su tutte il sabato inglese di riposo, non essere più costrette a lavorare di sabato pomeriggio per esigenze di produzione bellica (a conflitto concluso). Il giorno seguente l’Azienda accetta le richieste, almeno formalmente. Il prefetto A. Boniburini tranquillizza il Ministero dell’Interno telegrafando che «la Camera del lavoro […] aveva composto, d’accordo con la direzione delle Officine meccaniche [Reggiane, NdA] e del Calzificio Reggiano, delle vertenze per aumento di mercedi e di caro viveri delle rispettive maestranze»[14].

È molto più, però, di una questione di «mercedi» o sabati inglesi, si tratta della consapevolezza di un rinnovato potere da parte delle masse. Come in Liguria e Lombardia, gli operai metallurgici delle Reggiane (entrate a far parte del colosso siderurgico Ilva) saranno in agitazione per quasi tutto il 1919 e il 1920. Così come decine di categorie di lavoratori, edili e braccianti su tutti. Le calzettaie, dal canto loro, devono già difendere i diritti appena acquisiti. La Direzione del Calzificio contravviene agli accordi e inizia a licenziare – per prime le componenti della Commissione operaia che ha partecipato alle trattative del sabato inglese – ed annuncia una possibile chiusura dello stabilimento in conseguenza della diminuzione di commesse militari. È l’avvio di una stagione di agitazioni: le operaie trascorrono i loro sudati sabati inglesi in assemblea di Lega (sono duecentocinquanta il 16 marzo, trecentodieci il 23 marzo). Fanno richieste di aumenti salariali, minacciano ulteriori agitazioni ed istituiscono una nuova Commissione interna. La seconda fase della vertenza si chiude il 14 aprile in Municipio, davanti al pro-sindaco Giorgio Palazzi. Ed a lui le operaie fanno di nuovo appello, il 25 maggio, perché richiami la Ditta al rispetto dei patti appena convenuti, ma non ancora rispettati[15].

Conquiste che danno un forte segnale generazionale e di genere

sono i giovani, o meglio le ragazze, a farsi protagonisti di una grossa battaglia nello stesso 1919 (gennaio) al calzificio grande di Gardenia per la rivendicazione del sabato inglese. … Ma è particolarmente nel ’20 che la lotta di classe si dilata capillarmente in tutta la provincia … Tra gli operai più impegnati all’inizio dell’anno sono ancora una volta le ragazze del calzificio[17].

All’intraprendenza delle calzettaie fa da contraltare quella di Menada. Nel 1919 avvia una ristrutturazione che, ad ottobre 1921, trasforma il Calzificio reggiano nei Calzifici italiani riuniti. Nel 1923 la nuova società acquisisce il «Setificio Reggio di Rietti &c» e nel 1925, con il nome Setificio nazionale , viene assorbita del colosso torinese Snia-Viscosa, il primo gruppo italiano nella produzione di seta artificiale. Diretto da Giuseppe Nicodano, lo stabilimento reggiano ha 1210 dipendenti ed è la seconda industria cittadina dopo le Reggiane.

Gli affari vanno a gonfie vele, la società civile molto meno. Il 1921 e il 1922 segnano l’escalation della violenza fascista, l’attacco e il progressivo smantellamento delle istituzioni socialiste. In quegli anni, le operaie del Calzificio sono sempre presenti con un impegno che va oltre le richieste di aumenti salariali e diventa forma di lotta al regime e di antifascismo al femminile.

Il particolare ambiente cui esse entravano a far parte ancora giovanissime, le dure condizioni di lavoro mal retribuito, contribuivano a sviluppare una chiara coscienza di classe in molte lavoratrici e ad alimentare una ribellione sempre più matura e tenace al fascismo fin dai primi anni. La presenza nella fabbrica di alcuni militanti comunisti, collegati all’esterno con l’organizzazione clandestina del Partito, favorì una maturazione politica sempre più consapevole in molte operaie, che sfociò durante la Resistenza nella partecipazione piena di molte alla Lotta di Liberazione[18].

Il cortile del Calzificio e le adiacenze all’uscita, in questi anni, diventano un terreno di scontro. Qui i militanti comunisti, spesso operai delle Reggiane (come Desiderio Cugini, all’epoca apprendista meccanico e responsabile della diffusione stampa per la fgci), distribuiscono il giornale “La Compagna”, organo del movimento femminile del pci. Ed è qui che i picchiatori fascisti li aspettano. Difendere gli operai o i sostenitori comunisti – in gruppo, vociando – diventa un’azione consueta. Una strategia che, almeno i primi tempi, dà i suoi frutti «In quello stesso anno [1923], mentre i giovani comunisti diffondevano alle operaie del calzificio, davanti all’ingresso della fabbrica, il giornale «La compagna» intervenivano con violenza i fascisti, mentre in aiuto dei giovani comunisti intervenivano le operaie»[20].

Il confronto prosegue fino all’ultimo. Il 6 aprile 1925 due fascisti e due comunisti si scontrano nel cortile del Calzificio, partono colpi di rivoltella. La Questura ferma alcuni comunisti e tra loro «certa Taglini Maria, operaia del Calzificio … segretaria della cellula comunista dello stabilimento predetto».[21] L’organizzazione operaia in questione è dedicata a Rosa Luxemburg e ne aveva già dato notizia «La Compagna»:

Voglio far conoscere … come sorse e quale lavoro compie [cellula Luxemburg] nel nostro calzificio che fu definito da un compagno e giustamente “cellula femminile”. Nel nostro stabilimento sono impiegate circa 800 operaie: il 25% delle maestranze è composto da giovanette dai 12 ai 16 anni. La paga media delle operaie va da 3,70 a 4 lire giornaliere. Le operaie si rendono conto dello sfruttamento indegno di cui sono vittime […] Ogni cellula comprende 25 iscritte; poche in confronto al numero delle operaie occupate nello stabilimento: ma la Cellula ha un’autorità su tutte le lavoratrici, ne è il centro, l’avanguardia, il cervello, ne accoglie la simpatia, e quel che più conta la fiducia in tutte le maestranze, che sentono di avere in mezzo a sé una guida sicura e ne seguono le direttive e le indicazioni[22].

Della cellula Luxemburg fanno parte Maria Taglini, la sorella Adelma, Maria Dallari, Ludovico Bagolini, Bruno Gualdi e la sorella, Egle Gualdi, che diventerà una delle figure di spicco della dirigenza comunista e che proprio al Calzificio, giovanissima operaia, matura i suoi ideali e ne rimarrà ispiratrice

Conobbe un’operaia, Elide Sacchetti, socievole, generosa, molto attiva e che dava buoni consigli … fu una vera maestra, seppe trasmetterle l’orgoglio di diventare ed essere un’operaia provetta, sempre solidale con le altre lavoratrici, infondendo fiducia che unite si può vincere anche se può essere necessario lo sciopero per imporre le ragioni operaie[23].

Prima della paralisi dovuta alla repressione fascista la cellula Luxemburg si distingue per l’attivismo anche fuori dal Calzificio. Nel primo anniversario dell’assassinio di A. Piccinini, il 28 febbraio 1925, E. Gualdi e M. Taglini sono alla testa di un corteo di un centinaio di operaie che tenta di deporre garofani rossi sia sul luogo dell’agguato che al cimitero[24]; mentre il 22 aprile vengono arrestate, perché sorprese «a distribuire manifestini sovversivi per la manifestazione del 1° Maggio»[25].

L’ultima rivendicazione salariale delle calzettaie è della primavera del 1925; dopo settimane di agitazioni ottengono un 5 percento che le lascia scontente. Per sedare gli animi, denuncia “La Compagna”: «La Ditta è ricorsa ad altri mezzi: dalla sede del Fascio sono giunti gli squadristi i quali hanno compiuto violenze contro le operaie tentando in tal modo di stroncare la loro volontà di lotta … i padroni agiscono non equamente ma fascisticamente».

Durante il fascismo e fino alla fine della Seconda Guerra mondiale (1926-1945)

È sotto l’egida fascista e con la sua inesauribile spinta propulsiva che Menada (è Sindaco in questo momento) costituisce, il 15 gennaio 1926, la Federazione Provinciale degli Industriali. Dopo la cerimonia ufficiale – il 9 febbraio, in una affollatissima sala del Tricolore – gli ospiti illustri vengono condotti in visita al Calzificio nazionale: «stabilimento modello per ordine e disciplina»[26].

Un modello che “l’Unità”, negli stessi mesi, descrive molto diversamente.

Le operaie si dicono stanche, si disperano e spesso piangono. … Già gracili, denutrite, analfabete o semi analfabete, vengono a compiere il loro sviluppo fisico e intellettuale presso le macchine, stando quasi nove ore in piedi in un ambiente malsano e sotto il pungolo continuo di una disciplina e di un rigore da penitenziario. [E con paghe da fame] Dai 12 ai 15-16 anni si percepiscono 40 centesimi l’ora. Dai 16 ai 21 anni, 75 centesimi. Da questa età il salario viene aumentato ogni anno di 10-15 centesimi, arrivando così a 0,90-1 e 1,20 all’ora che è il massimo percepito nella fabbrica[27].

Delle ottocento/mille operaie – in media – la maggioranza ha una età inferiore ai diciotto anni, molte vengono assunte a dodici anni, il limite di legge, perché vengono pagate il minimo; la giornata di lavoro è di nove-dieci ore che diventano anche dodici-quindici, senza preavviso. La maggior parte di loro abita nei paesi limitrofi: parte all’alba e torna di notte, con qualsiasi tempo; in bicicletta, se ha fortuna, oppure a piedi. Il posto in fabbrica, in tempi di disoccupazione dilagante, è una conquista che le operaie del Calzificio pagano caro, anche sotto il profilo umano.

Lice, nata nel 1913, in fabbrica dal 1928 al 1942[28] ricorda bene una direttrice, «L’Ernesta! Lei era un tigre … una tigre proprio». Rosa, classe 1910, al Calzificio dal 1924 al 1936, testimonia: «Allora non c’era un orario osservato … Un giorno mi ricordo che mi hanno fatto lavorare diciotto ore; diciotto ore in piedi, una ragazzina di quindici, sedici anni! Senza pagarci gli straordinari naturalmente … Il lunedì c’hanno mandato a casa perché non c’era da lavorare, non ci pagavano eh! Noi eravamo i suoi attrezzi e basta, niente di più, niente di più».

Via via che la morsa fascista stringe, in fabbrica l’attività sindacale e di partito diventa clandestina. Nell’agosto del 1926, a monte Guardasone di Traversetolo (Parma), si svolge una riunione di circa quaranta delegati comunisti, tra i quali una «Numerosa … rappresentanza di giovani operaie del Calzificio reggiano, guidate da Maria Tagliavini»[29], che testimonierà in seguito

Il lavoro clandestino … veniva condotto con serietà e altissimo senso di responsabilità. Quando una compagna veniva scoperta, prontamente una nuova operaia, disposta a fare il lavoro, la sostituiva e tutto procedeva normalmente. Non mancavano le intimidazioni e le provocazioni da parte dei fascisti che spesso venivano … davanti al calzificio al momento dell’uscita delle operaie, a cercare “pane per i loro denti” e sempre se ne dovevano andare a “becco asciutto” perché nessuno accettava e rispondeva alle loro frasi provocatorie[30]

Malgrado la repressione e l’indubbio successo del fascio femminile reggiano condotto da Laura Marani Argnani, il feeling con le calzettaie non sarà mai forte. Nel 1935, a fascismo più che consolidato, la fiduciaria riceve ancora rifiuti e contestazioni, anche a rischio della perdita del posto di lavoro

c’era il gruppo di quelle di Cavriago, che erano qualcosa quelle lì … c’era veramente da imparare a non avere paura a stare con loro! Allora la Marani era in fondo che parlava e diceva: “Se vi iscrivete, se prendete la tessera del fascio, poi il vostro direttore vi farà delle belle foto ricordo”. A gh’era ona dasvèin a mé che: “A fòm sèinsa dal tò foto! [C’era una davanti a me che: “Facciamo senza della tua foto!”, NdA] … Allora tutte mute come pesci, han fatto l’indagine, hanno girato, hanno cercato, non hanno trovato chi è stato che ha pronunciato quella frase. E l’era dasvèin a mé! [Ed era vicino a me!][31].

Dal 1928 al 1943 è un susseguirsi di proteste femminili di piazza al grido di “pane e pace”, che in quest’epoca significa sfida aperta al regime. I prefetti le definiscono “Adunate sediziose”, sminuendole al rango di gazzarre da donnicciole, intanto, però, denunciano, arrestano e chiedono sempre più rinforzi militari.

Il 1931 rappresenta uno spartiacque per l’industria reggiana. Menada muore il 21 febbraio e il Calzificio, quello stesso anno, rientra nel piano di riassetto Snia Viscosa e viene incluso in una azienda del gruppo, la Manifattura maglierie Milano, fondata nel 1906. Poco dopo, nel 1935, le Reggiane entrano a far parte del milanese “Gruppo Caproni”. Il Calzificio resta lo stabilimento più importante del settore; occupa la metà della manodopera disponibile: 1724 addetti nel 1937, 1070 nel 1940, 939 nel 1941; producendo il 63 percento (cinquecentotrentoduemila dozzine di paia di calze l’anno) del manufatto totale.

La censura e la violenza fascista, oltre ad una percentuale di consenso popolare[32], descrivono Reggio come una città relativamente tranquilla. Il 31 marzo 1942, una relazione al Ministero certifica una Provincia ordinata ed abitanti dallo «spirito di sacrifico indiscutibile»[33]. Dieci giorni dopo questo rapporto, l’apparente tranquillità cittadina si infrange contro la caparbietà delle calzettaie che il 12 aprile 1942, in pieno regime fascista e in guerra, incrociano le braccia. Questa volta non per un sabato inglese, come nel 1919, ma per una domenica. Dal primo dell’anno, a causa del razionamento elettrico per ragioni belliche, la Direzione del Calzificio dispone di lavorare le domeniche, e di recuperare Pasqua lavorando il sabato precedente. Le operaie protestano, vengono affrontate dal direttore Guido Tizioni con pugno di ferro: due, Bruna Rastelli ed Ernesta Guidetti, sono licenziate. Dopo pranzo la quasi totalità dello stabilimento, ottocento donne, interrompe il lavoro intonando canti di protesta. Tizioni chiama i carabinieri che arrestano le più “facinorose” – Edgarda Miselli e Ida Medici hanno sedici anni, Virginia Sberveglieri diciannove, Fernanda Bondavalli e Adele Ferretti ventuno, Elide Beltrami ventidue, Pia Montorsi venticinque, Iride Bondi ventinove e Nerina Rubertelli trenta – e ne denunciano altre centosettantasette, quasi tutte minorenni. A processo, il 27 maggio, vanno in centottantasei; il pretore ne condanna centoventotto e tutte le altre al pagamento di multe da cento a cinquecento lire.

Questo episodio viene ricordato come lo sciopero «dell’elettricità», ma il suo valore, e le conseguenze, sono ben altri «il manifestarsi di uno spirito di ribellione che sfocerà più tardi nella partecipazione attiva di una parte di esse alla lotta di Liberazione»[34].

La scuola della consapevolezza di fabbrica forgia decine di calzettaie-partigiane come Lidia Brugnoli, classe 1923, Linda nella 76a brigata SAP Angelo Zanti e Oriele Vacondio, classe 1919, Pina nel Comando Nord Emilia[35].

L’8 marzo 1945 è per le donne reggiane un preludio di Liberazione. Organizzata da udi e gdd, la Festa diventa un esperimento insurrezionale che prende il via con un assembramento di cinquecento donne davanti al Monopolio di Stato di Reggio per ottenere la distribuzione di una maggiore quota di sale. Al Calzificio le operaie interrompono il lavoro per dieci minuti e alcune di loro raggiungono le dimostranti al Monopolio. La protesta porta in piazza, per tre giorni, tremila donne in gran parte della provincia. Questo 8 marzo è in realtà una prova generale della «giornata insurrezionale», che si svolge il 12 aprile; una definitiva prova di forza contro il regime fascista. Due settimane prima di quella che sarà la Liberazione scendono in piazza, in tutta la provincia, 16 mila donne.

All’indomani del 25 aprile 1945 lo scenario è di macerie. A svolgere una funzione di traino alla rinascita della provincia, secondo il comandante generale dell’Arma, Brunetto Brunetti, potrebbe essere proprio il Calzificio. Nella sua relazione al Ministero dell’Interno scrive: «Nel reggiano la situazione si prospetta in una luce nettamente più favorevole: l’industria dei calzifici e della maglieria è uscita quasi indenne dalla guerra e potrà in breve riprendere a funzionare regolarmente»[37].

Il Calzificio dal boom economico al fallimento (1946-1978)

La ricostruzione, nel dopoguerra, avviene anche al prezzo di grandi contrasti e di una altissima conflittualità sociale. L’industria reggiana vivrà una fase di dolorosa riconversione sulla via del boom economico degli anni Sessanta.

In un mondo nuovo le operaie del Calzificio creano le loro nuove regole. Nei primi mesi del 1946, per smaltire le commesse militari, concordano di lavorare anche la notte a fronte di una contropartita in denaro e generi alimentari. A luglio ottengono un risultato ben più importante, l’«integrativo di malattia» che molti industriali rifiutavano di pagare. Con il procedere dei mesi, però, la situazione si fa più critica. Oltre ai danni dei bombardamenti, ci sono da fronteggiare la cessazione delle commesse militari, la stasi della produzione e la pressione di settecento/ottocento dipendenti. L’avvento del nylon ha mandato in crisi i manufatti in rayon e per snia Viscosa il Calzificio non è più un buon investimento. La produzione, all’ultimo semestre 1947, rasenta la paralisi.

Le calzettaie adottano una soluzione personalizzata: il 29 dicembre 1947 delegano la Commissione interna a sottoscrivere un accordo con l’azienda per evitarne la chiusura: duecento operaie restano al lavoro, quattrocentocinquanta verranno riassunte appena possibile, centocinquanta riceveranno un indennizzo. L’accordo viene pesantemente stigmatizzato sia dalla fiot che dalla cgil nazionale. Dal Calzificio rivendicano: «Noi riteniamo … di aver dato con questo sacrificio immediato dei lavoratori, la possibilità agli stessi di tutelare una prospettiva futura di lavoro e alla Direzione dell’azienda la possibilità di fare dello stabilimento uno strumento attivo per l’economia del paese»[38].

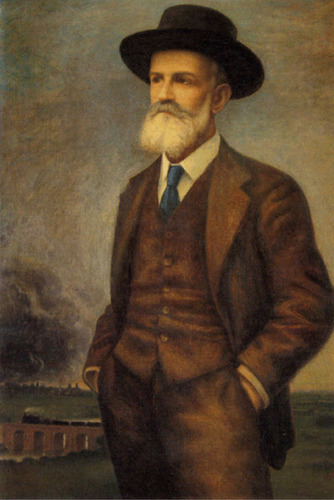

I patti non vengono rispettati e il 16 ottobre 1947 le calzettaie, già in sciopero bianco da una settimana, danno il via ad un presidio che durerà trenta giorni[39]. Durante l’occupazione si profila una possibile alternativa alla chiusura della fabbrica; il passaggio ad un nuovo acquirente capace di riorganizzare e modernizzare la produzione. È Giuseppe Bloch (FOTO 16), un industriale del settore.

Le trattative sono tutt’altro che semplici: iniziano il 2 ottobre alla Camera di Commercio tra una rappresentanza di operaie, Ivano Pezzarossa (fila) e Franco Jotti (cdl), e l’amministratore delegato Gino Santoro con il direttore dello stabilimento Mario Buttazzoni. Le parti si incontreranno diverse volte, senza costrutto, anche alla presenza di Bloch. Gli animi sono tesissimi: il 18 ottobre, Buttazzoni, denuncia un aggressione sotto casa che, secondo la Questura «[è] da attribuirsi alla vertenza in corso per il licenziamento di maestranze addette alla predetta Maglieria»[40].

La vicenda è tanto cruciale che alla fine se ne occupa anche il prefetto. Il passaggio di proprietà viene siglato nel suo ufficio la sera del 23 novembre 1948 «dopo lunghe e laboriose riunioni protrattesi ininterrotte per due giorni»[41]. Prevede il licenziamento di tutte le operaie, la riassunzione immediata di duecentosettantacinque di esse e l’impegno, da parte di Bloch, di riprendere successivamente tutte le altre. Alla prova dei fatti le assunzioni verranno realizzate con grande ritardo o discriminando le operaie «più attive nelle lotte sindacali e politiche». Nel novembre del 1948, però, la firma dell’accordo è considerata una vittoria, perché alle Reggiane la ricostruzione sta avvenendo con un ridimensionamento così drastico da sembrare già un declino anticipato.

Giuseppe Bloch è il mitteleuropeo che americanizzerà il Calzificio[42]. Nato nel 1895 nell’attuale Ucraina, ex ufficiale durante la prima guerra mondiale, diventa italiano perché residente a Trieste quando all’Italia vengono assegnati quei territori. Ingegnoso, fuori dagli schemi, ha da sempre la passione per il tessile: esporta, importa, visita gli stabilimenti all’avanguardia in Germania e negli Stati Uniti. L’acquisizione del Calzificio fa parte di un progetto più ampio: la costruzione di un nuovo polo di produzione di calze da donna a Reggio, e di calze da uomo e bambino i Spirano (Bergamo) in un secondo stabilimento. La sua parola d’ordine è modernità; un suo brevetto universalmente conosciuto è quello dei collant a tassello degli anni Sessanta, un prodotto che rivoluziona moda e società. Le operaie anziane gli riconoscono una profonda conoscenza della materia; quelle giovani sono più insofferenti al suo atteggiamento paternalistico. Bloch, d’altronde, non è uomo da compromessi: né con i sindacati, né con l’Unione industriali, dalla quale infatti uscirà. La storia di Bloch e del Calzificio, dal nuovo inizio ai successi derivati dall’innovazione, fino al declino e alla chiusura, interpreta perfettamente la parabola della prima industrializzazione italiana.

C’è da aggiungere che, in città, l’esperienza del primo Calzificio reggiano, ha generato realtà simili: il “Calzificio Marconi” (1922-1950), il “Calzificio Emiliano” (1932-1954), il “Calzificio San Pellegrino” (1948-1972) e altri opifici minori. Le operaie, molte delle quali sono transitate in più di un calzificio, sembrano aver «ereditato» dalle calzettaie del 1910 lo spirito di rivendicazione e lotta che, in questi anni, servirà loro in più di una occasione.

Le Reggiane aprono, agli inizi degli anni Cinquanta (FOTO 17), il capitolo delle mobilitazioni organizzate di massa dei lavoratori; foriere di tensioni e di scontri sociali ben più acuti che caratterizzeranno il decennio successivo e l’inizio degli anni Settanta. Le calzettaie sono sempre in prima fila, per ragioni politiche o salariali o di categoria. Il comparto Tessile-Abbigliamento segna il passo; ma non Calzificio che grazie all’innovazione, inaugura un decennio di successi economici (FOTO 18) enormi (vengono acquistati altri due stabilimenti, a Spirano e Trieste), ma anche di forti contrasti sindacali. I nuovi macchinari velocizzano la produzione, ma sostituiscono le lavoratrici e, malgrado la richiesta produttiva sia maggiore, il loro numero cala. Nel 1963 le operaie sono settecentodue e producono duemilaottocento paia di calze; nel 1964 sono seicentosessanta e ne fanno quattromila. Il boom del lavoro a domicilio, spesso sottopagato e mal regolamentato fa il resto. Ad aprile 1965 la Direzione chiede il licenziamento di centotré operaie (poi ricomposto in ottantatré cassa-integrazioni). Il confronto sindacale (FOTO 19) è sempre alto; a dicembre 1968 le operaie dei quattro stabilimenti siglano uno dei primi e più articolati accordi di gruppo; il 24 luglio ed il 5 dicembre 1969 firmano nuovi ed innovativi patti.

L’inizio degli anni Settanta è per il Calzificio come per tutta l’Italia, il momento di maggiore scontro sindacale. Il 16 giugno 1971 le operaie strappato il consenso al superamento del cottimo individuale. Intorno a loro, però, il mondo cambia. Il confronto con i mercati sempre più ampi pone gli industriali di fronte ad un dilemma che sembra avere una sola soluzione: favorire macchine che producano più velocemente e a costi inferiori a quelli di un operaio. Lo scontro tra imprenditori ed operai dà vita ad un crescendo di fortissime tensioni sociali.

Oltre a questi conflittuali cambiamenti, Bloch (al padre è subentrato il figlio Giorgio) deve fare fronte ad un problema interno. Il costo dello stabilimento di Trieste, più elevato del previsto e meno remunerativo, ha assorbito parte degli utili destinati reinvestimento tecnologico. A farne le spese è lo stabilimento di Reggio. Nel 1973 si parla di riduzione dell’orario di lavoro, avvisaglia di sofferenza produttiva; e vengono messi a punto due piani di ristrutturazione che dovrebbero entrare a regime entro due anni. Nel 1974 arriva la richiesta di 94 licenziamenti e le operaie trascorrono il Natale in fabbrica per protesta. A gennaio 1975 gli esuberi rientrano, ma le operaie rimangono in mobilitazione tutto l’anno. Un promemoria interno alla Direzione traccia un quadro non roseo: «eccessivo indebitamento con le banche, mancanza di liquidità» malgrado il fatturato abbia «raggiunto la cifra record di 20 miliardi»[43].

Il 1976 (febbraio) si apre con un programma di produzione basato su un organico di 524 unità, 12.500 dozzine di paia di calze al giorno per circa 250 giorni di lavoro l’anno. Il 24 marzo Giorgio Bloch firma la Richiesta di approvazione del piano di ristrutturazione e di accesso ai finanziamenti pubblici della legge 464/1972 al Ministero dell’Industria. Gli stipendi smettono di venire erogati ad aprile. Il 2 maggio le operaie danno il via al presidio permanente; il 26 maggio sono a Roma a perorare la loro causa; il 1 giugno l’Azienda avanza al tribunale di Milano, sede legale della Bloch, la domanda di concordato preventivo per evitare il fallimento.

Il Calzificio avvia la sua rovinosa parabola di chiusura per certi versi tutt’ora inspiegabile, considerando l’esposizione debitoria relativamente ridotta (16 miliardi nel 1976), la reputazione del marchio e le commesse in atto. I giornali si affannano nell’annoverare cause e concause di questo insolito fallimento: oltre agli errori gestionali, indicati dai sindacati e l’alta conflittualità e all’alto costo del lavoro sottolineati dalla proprietà; oltre all’assenza del governo e alla contraddittoria strategia sindacale nazionale, si elencano l’attitudine di G. Bloch a giocare da battitore libero senza strategiche alleanze; poi le nuove normative, instillate da una concorrenza tedesca, decisa ad accaparrarsi un mercato italiano; infine la produzione a Castel Goffredo una realtà imbattibile per rapporto prezzo-produzione. Il 6 luglio il Tribunale di Milano, che ha negato il concordato, decreta il fallimento del gruppo Bloch. Le sorti degli stabilimenti di Reggio, Bergamo, Spirano, Trieste passano nelle mani del curatore fallimentare, l’avvocato Vittorio Ceccon.

Immediatamente, le oltre 500 operaie di Reggio – occupate e cassaintegrate – si organizzano in turni per lavorare di giorno (c’erano ancora scorte di materiali e commesse da evadere) e occupare lo stabilimento di notte. Vanno avanti per quasi due anni, da maggio 1976 ad aprile 1978, vi trascorrono due Natali con i figli, una Pasqua, le ferie, l’8 Marzo e ricevono l’appoggio del mondo politico locale e di quello della cultura nazionale (tra tutti Dario Fo e Lucio Dalla) (FOTO 20). E scrivono un’altra pagina inedita di lotta sindacale al femminile, in linea con la tradizione avviata nel 1910.

I licenziamenti diventano operativi il 14 gennaio 1977, il 30 luglio il curatore fallimentare dà il via alla procedura di vendita. Il 10 aprile 1978 tre aziende – IRMA Industria Reggiana Maglieria Abbigliamento Spa; Gruppo EGT Spa European Textile group, St. Denis Spa – rilevano parte dello stabilimento e dei macchinari. È la fine di una avventura.

«Quando la Bloch chiuse, chiuse fuori dai cancelli anche le nostre conquiste. La forza di noi tutte, però non si perse e ci impegnammo per far valere il nostro diritto al lavoro» ricorderà la storica sindacalista Marisa Iori. Molte operaie vennero assunte nelle principali aziende metalmeccaniche e tradizionalmente maschili della provincia; Lombardini, Brevini, Conchiglia, Bronzine Aurora:«Non le volevano, e poi si sono dimostrate più brave degli uomini»[44].

Note

[2] G.L. Basini, G. Lugli (a cura), L’affermazione dell’industria. Reggio Emilia 1940-1973, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 403, n. 127.

[3] U. Bellocchi, B. Fava, F. Moleterni (a cura), Un secolo di economia reggiana, Tipolitografia Emiliana, Reggio Emilia 1962, p. 56.

[4] Sul peculiare rapporto di scontro e collaborazione tra i due: M. Del Bue, L’Apostolo e il ferroviere, vite parallele di Camillo Prampolini e Giuseppe Menada, Aliberti, Reggio Emilia 2005.

[5] L’inaugurazione del Calzificio Reggiano, “Corriere di Reggio” 26 agosto 1910.

[6] ACS/Archivio Centrale dello stato, Roma, Ministero Armi e Munizioni (MAM), Decreti ausiliarietà, busta 17, decreto n. 185 del 22 aprile 1917.

[7] Basini, L’Industrializzazione, op. cit., p. 283.

[8] Ninel (anagramma di Lenin, pseud. Luigi Marzi) Corrispondenza d’officina, al “Setificio Nazionale” “l’Unità” 13 gennaio 1926.

[9] Atti della Camera del Lavoro, Domenica 18 – Lega operaie del Calzificio Reggiano, “La Giustizia” 25 luglio 1915.

[10] M. Bonaccioli, A. Ragazzi, Resistenza Cooperazione Previdenza nella provincia di Reggio Emilia 1886-1925, Reggio Emilia, Cooperativa lavoranti tipografi, 1925 p. 53.

[11] Atti della Camera del Lavoro, Domenica 18, Assemblea delle operaie del Calzificio, “La Giustizia” 25 luglio 1915.

[12] ACS MI DG PS, A5G, b.117, f. 241 Reggio Emilia, sf. 2, ins. 2 Agitazioni contro la guerra, comunicazione del prefetto A. Boniburini, Notiziario politico militare relazione mensile settembre 1918, 1 ottobre 1918.

[13] Nel Mondo Operaio. Cose del Calzificio. Una vertenza che si trascina, “La Giustizia” 14 febbraio 1919.

[14] ACS MI DG PS, 1919, C1, b.74, f. Reggio Emilia, sf. Spirito pubblico, prefetto A. Boniburini, 2 febbraio 1919.

[15] Atti della Camera del Lavoro, “La Giustizia” 25 maggio 1919.

[16] Atti della Camera del Lavoro, Lega Operaie Calzificio Reggiano, “La Giustizia” 17-31 agosto e 14 dicembre 1919.

[17] R. Cavandoli, La gioventù comunista reggiana negli anni Venti, “Ricerche Storiche” “Ricerche Storiche”, n. 6/1968, p. 18.

[18] L. Stefani, La donna nella Resistenza reggiana, “Ricerche Storiche”, n. 25/1975, p. 18.

[19] M. Bellelli, Come muore una democrazia, in Dagli arditi al popolo dell’ANPPIA, per una storia dell’antifascismo reggiano, “RS-Ricerche Storiche”, n. 104/2007, p. 38.

[20] A.M. Parmeggiani, La gioventù socialista nel primo dopoguerra, “Ricerche Storiche”, n. 2/1967, p. 75.

[21] MI DG PS, 1925, K1, b.137, f. Reggio Emilia, comunicazione a firma Tassoni, 8 aprile 1925.

[22] MI DG PS, 1925, K1, b.137, f. Reggio Emilia, ritaglio originale senza data visibile allegato alla comunicazione del prefetto A. Limongelli del 22 maggio 1925.

[23] G. Magnanini, Egle Gualdi: vita di una emiliana (1901-1976), Analisi, Bologna 1994. [24] s.f. Le operaie reggiane in memoria di Piccinini, “l’Unità” 4 marzo 1925.

[25] ACS, Casellario Politico Centrale (CPC), b. 2553, f.14720, Gualdi Egle fu Enrico, 15 maggio 1925.

[26] Bianchini Imprese e imprenditori, op. cit., pp. 48-49.

[27] s.f. Corrispondenze d’officina. Al “Setificio nazionale” di Reggio Emilia, “l’Unità” 13 gennaio 1926.

[28] N. Caiti, R. Campari, L. Cottafavi, M.G. Ruggerini, P. Vitale, Una storia tante storie. Operaie della Bloch a Reggio Emilia 1924-1978, Ediesse, Roma 1986, p. 46 anche cit. successiva.

[29] G. Degani, L’opposizione al fascismo nella Resistenza reggiana (II), “Ricerche Storiche”, n. 26-27/1975, p. 90; Maria Tagliavini, partigiana Macesca, sarà poi moglie di Avvenire Paterlini.

[30] A. Paterlini, Partigiane e patriote della provincia di Reggio nell’Emilia, Tecnostampa per Edizioni Libreria Rinascita, Reggio Emilia 1977, p. 497.

[31] Caiti et alii, op. cit., p. 43 e 44.

[32] Sull’argomento: M. Storchi, Un ventennio reggiano. Attività e organizzazione del P.N.F. A Reggio Emilia, Modena, Mucchi 1987 e M. Storchi, Il fascismo reggiano fra nascita e impero (1922-1937) in M. Lodovici (a cura), Fascismi in Emilia Romagna, Ponte Vecchio, Cesena 1998.

[33] ACS MI DG PS 1942, K1b, Movimento comunista, f. Reggio Emilia, sf. Relazione sulla situazione politico economica del primo trimestre, comunicazione del dirigente generale di Questura, firma illeggibile, 31 marzo 1942.

[34] V. Salsi Si ribellano le operaie reggiane delle Manifatture Maglierie Milano, “Ricerche Storiche”, n. 16/1972, p. 89.

[35] Paterlini, Partigiane e patriote, cit., p. 203 e 515.

[36] Testimonianza di Aldo Magnani al convegno I Quarantacinque giorni, Origine, costituzione, attività e vicende del CLN clandestino nella provincia di Reggio, luglio 1943 in “Ricerche Storiche”, n. 1/1967, p. 24.

[37] ACS MI, Gabinetto, Fascicoli permanenti b. 203, f. Reggio Emilia.

[38] CGIL Roma, Archivio storico confederale, b. 46, pal. 2A15, 785 Manifatture Maglierie Milano, stabilimento Reggio Emilia: documento di accordo e carteggio FIOT, CGIL, CdL Reggio Emilia dicembre 1947-gennaio 1948.

[39] ACS MI Gabinetto, Archivi generali, 1948, b. 84 Agitazioni, f. 14869 Reggio Emilia, relazione mensile sulla situazione generale della provincia, prefetto F. Di Giovanni, 25 aprile e 25 novembre 1948.

[40] ACS MI Gabinetto, Archivio generale, 1948, b.15, f.11628 Reggio Emilia, Agitazioni e Incidenti, il prefetto F. Di Giovanni, 23 ottobre 1948.

[41] ACS MI DG PS, 1947-1948, C1, b.160, f. Reggio Emilia; la vicenda è riassunta dalle comunicazioni del prefetto F. Di Giovanni Vertenza Sindacale Manifatture Maglierie Milano.

[42] L. Segreto, La storia, le storie. Imprese e imprenditori a Reggio Emilia dal 1945 agli anni Settanta in Basini, Lugli, L’affermazione dell’industria, cit., p. 403.

[43] ACdL RE, b. 424, cit.: verbale di accordo, 29 gennaio 1975, firmato a Milano tra Giovanni Brezzi e Alfredo Ciampini per Calza Bloch e i rappresentanti di fabbrica CGIL, CISL e UIL (sigle illeggibili) e Situazione aziendale Bloch, Milano 24 marzo 1975, s.f., nello stesso fascicolo anche il Programma di massima di ristrutturazione dello stabilimento di Reggio del giugno 1975 per l’anno in corso e il 1976.

[44] N. Caiti, Lavoro, fabbrica, politica & famiglia. Vita di Marisa Iori, Teorema, Reggio Emilia 2011 p. 6.1