Nel 1945, a cavallo della Liberazione, la frazione reggiana di Villa Bagno visse due tragedie che segnarono per sempre la storia del paese.

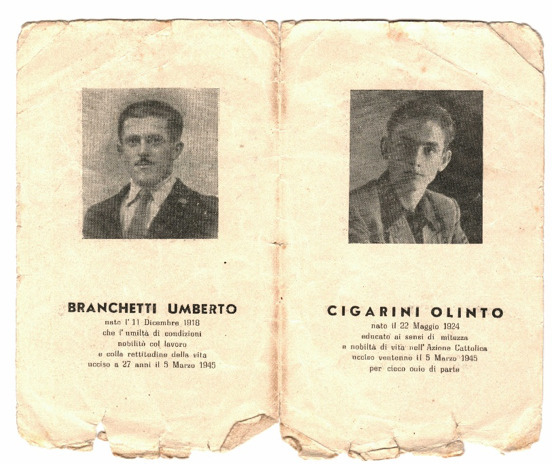

La prima è ricordata come l’Eccidio del cimitero: il 5 marzo due ragazzi del posto, Olinto Cigarini e Alberto Branchetti (detto anche Umberto), vennero fucilati per rappresaglia al muro del camposanto locale da una squadra della Brigata nera.

La seconda è la Notte dei leoni: il 29 novembre un treno, inviato per errore su un binario bombardato, deragliò provocando la fuga dei leoni di un circo e l’uccisione di quattro persone. Tra esse due contadini del luogo, Luigi Cigarini ed Ettore Degani.

Le due disgrazie restarono così impresse nella memoria della comunità da venire commemorate da allora. Ed oggi, a distanza di 80 anni, con significati completamente nuovi che coinvolgono anche le generazioni più giovani.

L’Eccidio è stato celebrato questo 8 marzo 2025 con l’intitolazione del piazzale del cimitero ad Alberto Branchetti. Una dedica particolarmente desiderata dalla popolazione, che unisce idealmente il sacrificio del giovane a quello Olinto Cigarini – al quale era stata già intitolata la via che porta al cimitero – proprio nel luogo della loro uccisione.

(foto di Fabrizio Maselli, Rubiera)

Il vicesindaco Lanfranco De Franco, portando a conclusione una richiesta motivata da ISTORECO nel 2014, svelerà la targa nel corso della cerimonia ANPI.

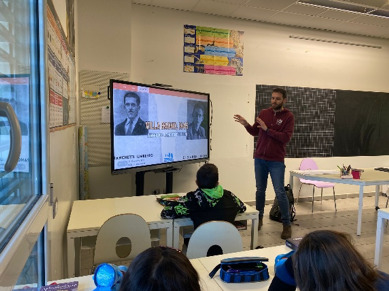

In questa occasione le scolare e gli scolari della classe Quinta della scuola primaria “Boiardo” di Villa Bagno, guidati dall’insegnante Milena Conte, presenteranno alla cittadinanza e alle autorità il progetto di studio dedicato a Olinto, Alberto e ai cinque partigiani uccisi a cui sono intitolate altrettante vie della zona.

(foto ISTORECO)

Il 20 marzo 1945, per rappresaglia ad alcuni attacchi partigiani sulla via Emilia (SS9) a est di Reggio Emilia, il comando tedesco ordinò l’uccisione di cinque ostaggi prelevati dal carcere cittadino dei Servi. I militi della brigata Nera fucilarono – fra Villa Masone e Villa Bagno – Nino Ibatici 23 anni, detto Balìn, appartenente alla formazione partigiana 285 SAP Montagna, Paolo Monzani, 20 anni di Castelnuovo Rangone (Modena), Antonello Mondaini 30 anni di Rimini, Benedetto Franchini 19 anni di Fiorano (Modena), Ermanno Colombini, 21 anni, di Formigine (Modena). Il 20 marzo su Il Solco Fascista di Reggio viene pubblicato un comunicato tedesco che annunciava l’avvenuta strage (da Albi della Memoria ISTORECO, compilatore Massimo Storchi). A ricordare la strage c’è una lapide sulla via Emilia, in questo tratto intitolata a Renato Cartesio, all’altezza del civico 10 (Google maps 44°39’38.3″N 10°44’22.9″E), a lato alla vecchia farmacia comunale, di fronte alla farmacia odierna in via P. Fornaciari Chittoni 11 a Villa Bagno.

Il progetto didattico promosso da ANPI sezione di Rubiera, sostenuto da ANPI provinciale ed elaborato da ISTORECO è stato incentrato sul tema Il 25 Aprile dei ragazzi. Educare alla cittadinanza attraverso le biografie, lo studio dei luoghi e del patrimonio storico.

Il lavoro svolto dalla Quinta classe è iniziato ad ottobre ed ha previsto diversi incontri in aula, una uscita sul posto, il 13 gennaio 2025, lo studio delle biografie dei sette tra civili e dei partigiani uccisi a Villa Bagno, la redazione di cartelli risignificanti l’origine dei nomi delle vie di Villa Bagno a loro intitolate. La scuola statale primaria “Matteo Maria Boiardo” di via Lasagni 5/A di Villa Bagno è parte dell’Istituto Comprensivo “Albert Einstein” di Reggio Emilia, diretto da Donatella Martinisi (https://iceinstein-re.edu.it/struttura/a-einstein).

La Notte dei leoni, invece, dopo quasi 80 anni, è diventata invece un murale – Memorie ruggenti – promosso dalla associazione di volontariato I CARE Castellazzo, realizzato da artisti del Collettivo FX sulle pareti del sottopasso ferroviario in prossimità del luogo del deragliamento (l’evento è descritto nella sezione specifica del sito).

La storia della casa di sotto dalla ferrovia, dove tutto ebbe inizio. E fine.

La cà d’sòta d’la ferovìa, la casa di sotto, ovvero a nord della linea ferroviaria Bologna-Milano, esiste ancora oggi, in via Beziera 10, in fondo ad uno stradello che costeggia la ferrovia in quel punto parallela alla via Emilia. La chiesa di Villa Bagno – della Natività di San Giovanni Battista – con il suo imponente campanile, dista due chilometri in linea d’aria, ed è ben visibile dal cortile.

La casa di sotto dalla ferrovia oggi, a destra il complesso abitato nel 1945 dai Cigarini, a sinistra la casa dei Piccinini con i Branchetti (foto dell’autrice): provenendo dalla via Emilia, lo stradello si imbocca curvando a sinistra proprio alla fine del sottopasso ferroviario di via Beziera. I civici 6 e 10 sono indicati su un cartello scritto a mano e si trovano in fondo alla viuzza, dopo aver superato due case coloniche disabitate (Google Maps 44°39'51.7"N 10°44'42.2"E - https://maps.app.goo.gl/KLUoBJCPYyYLFfuh6)

Ennio Cigarini (1872-1950) e Adalcisa Pinelli (1875-1948) ebbero nove figli: Luigi Gigìn (1896-1945), Ferdinando Nanèin (1897-1973), Attilio Téllio (1903-1966), Alfonso Punciòun (1904-1974), Arturo Gàlo (1908-1988), Angelo Pèder (1909-1968), Dante Burslèin (1911-1974), Giuseppina Pèina (1916-2997), Olinto (1924-1945). Furono mezzadri prima al servizio dei Conti Spalletti a San Donnino di Liguria (Reggio Emilia); poi dell’arcipretura di Villa Bagno.

In questa foto di famiglia, databile al 1938/40 circa si notano:

fila1 – Faiser, Elda, Manfredo, Olinto, Alfeo, Franca

fila 2 – Alfonso, Arturo, Angelo, Giuseppina, Luigi, Ferdinando, Attilio

fila 3 – Severina Caroli (moglie Alfonso), Rina Scalabrini (mg Arturo) con figlia Gina, Adalcisa, Ennio, Concetta Ferroni (mg Luigi) con fg Linda, Concetta Barbieri (mg Ferdinando) con fg Franco, Oriele Prandi (mg Attilio)

fila 4 – Emore, Dina, Gino, Domenico, Ivo, Enzo (* manca il nono figlio di Ennio e Adalcisa: Dante)

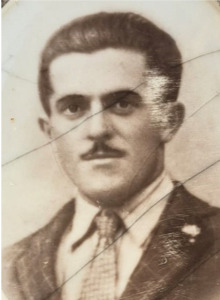

La storia di Alberto, scampato al fronte albanese, ucciso sotto casa

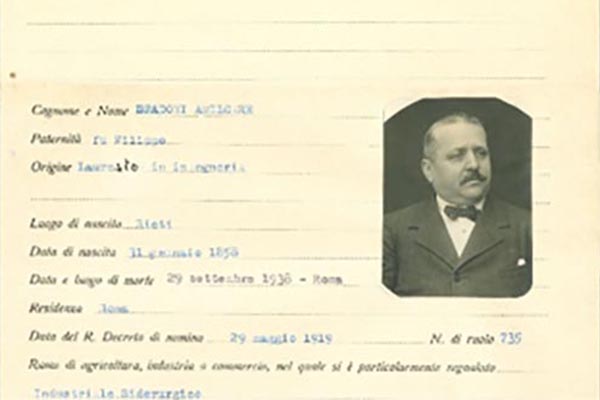

Alberto Branchetti, chiamato Umberto in famiglia, era nato a Borzano di Albinea l’11 dicembre 1918. La sua vita di mezzadro aveva subito un’unica terribile pausa; la Seconda guerra mondiale. Alberto venne arruolato l’anno successivo rispetto alla leva della sua classe, perché la famiglia Branchetti aveva già un altro figlio, Gino, sotto le armi. Congedato Gino, il 21enne Alberto entrò in forze al 41° Reggimento di Fanteria il 17 marzo 1940. Meno di tre mesi dopo – il 10 giugno 1940 – Mussolini annunciò l’entrata in guerra dell’Italia al fianco della Germania nazista.

Il giovane Branchetti venne spedito sul fronte albanese. Sbarcò a Valona il 19 novembre 1940 e rientrò in Italia meno un mese dopo – il 10 dicembre – con una ferita di arma da fuoco e i piedi congelati. Trascorse oltre sette mesi negli ospedali militari di Genova e Bologna; senza rimettersi mai del tutto, tanto che a fine 1941 venne mandato in congedo illimitato.

Con l’acuirsi della guerra, però, Alberto pur non totalmente abile per il fronte venne richiamato alle armi. Dal 25 maggio 1942 è destinato alla sorveglianza dei prigionieri di guerra – gli Alleati catturati sul fronte africano – nel campo numero 52 di Coreglia Ligure (Genova).

Il 9 settembre 1943, all’indomani dell’armistizio, la struttura venne occupata dall’esercito tedesco che trasferì altrove i prigionieri alleati e trasformò tutto il fabbricato in campo di concentramento per gli ebrei destinati ad Auschwitz.

La carriera militare di Alberto terminò di fatto quel giorno, quando venne segnalato come “perduto di forza in seguito ai noti avvenimenti politici”; significa che invece delle milizie della Repubblica Sociale Italiana, scelse di prendere la strada di casa, a Villa Bagno, lì dove tutti lo chiamano familiarmente Umberto (dal foglio matricolare in Albi della Memoria ISTORECO- Albo 7, Albo Fogli Matricolari dei Soldati reggiani Classi 1910-1924, https://www.albimemoria-istoreco.re.it/albidellamemoria/nominativo/7cb6e9a5-3606-4917-bd3d-96fb4b98b356)

La storia di Olinto, che non aveva paura delle bombe, ma dei fascisti

«Delle bombe non ho paura, è inutile che corra, perché possono cadere qui o là. Mi fanno paura i fascisti, non le bombe». Tutti, amici e familiari, furono in seguito concordi nel ricordare che Olinto Cigarini ripeteva questa frase ogni volta che si sentiva l’allarme antiaereo e non correva mai a nascondersi.

All’epoca aveva poco più di vent’anni – era nato a Salvaterra (Casalgrande) il 28 maggio 1924 – e viveva da clandestino a casa sua da quasi un anno e mezzo. L’armistizio dell’8 settembre 1943 l’aveva sorpreso a Perugia, bersagliere in forze da appena due mesi. Con l’esercito allo sbando, Olinto aveva scelto la via di casa, invece della RSI (Olinto era stato arruolato un anno dopo, con la leva del 1925, il 6 luglio 1943, vedasi Albi della Memoria ISTORECO- Albo 7, Albo Fogli Matricolari dei Soldati reggiani Classi 1910-1924, link https://www.albimemoria-istoreco.re.it/albidellamemoria/nominativo/e37587ca-507e-11ee-8e7a-005056aa0461)

Per questo si nascondeva – quando c’era il rischio di rastrellamenti o la visita di sconosciuti – in una grossa botte interrata sotto la concimaia alla quale si poteva accedere da una greppia della stalla.

L’incontro fatale tra Olinto e Franco Prospero Bonacini, l’amico che lo tradì e uccise lui e Alberto Branchetti, avvenne quando erano bambini, a Cacciola. Olinto era stato mandato lì, in casa dello zio paterno Vittorio, per completare il ciclo scolastico elementare. Prospero era il figlio della maestra di Cacciola. Condivisero gli anni della scuola, la passione per il canto e rimasero in contatto anche quando Olinto, finite le elementari, tornò a Villa Bagno.

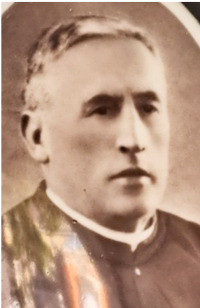

La storia di don Cirillo, l’arciprete nel mirino e il prologo dell’eccidio: 21 agosto 1944

Don Cirillo Alberghi era nato a Cervarolo il 27 marzo 1886 da Gaetano e Caterina Paini. Cervarolo è stata teatro, il 20 marzo 1944, della prima terribile rappresaglia nazista e repubblichina. Costò la vita a 24 civili, tra i quali sei uomini accomunati dal cognome Alberghi, nessuno legato direttamente all’arciprete

Don Cirillo Alberghi iniziò il sacerdozio come curato a Casalgrande e, con l’intervallo di un anno sotto le armi, arrivò a Villa Bagno il 21 settembre 1919. Resse la parrocchia fino alla sua morte il 14 marzo 1952, diventandone arciprete. Durante il suo mandato fu anche economo spirituale delle parrocchie di San Nicolò a Cavriago (1917-1918) e Castellazzo (1949). I dati provengono dall’Archivio della Curia di Reggio Emilia. La sua tomba è una delle prime a destra entrando nella parte antica del cimitero di Villa Bagno.

Come molti parroci dell’epoca don Cirillo dovette barcamenarsi tra l’insegnamento cristiano e la furia fascista: era nel mirino, perché sospettato di essere un sostenitore se non reclutatore per conto della Resistenza.

Il 21 agosto 1944 venne arrestato durante una ennesima operazione contro renitenti alla leva RSI e partigiani; nella sua stessa cella finirono altri uomini di Villa Bagno, tra loro Giuseppe Notari e Gisberto Corradini. Don Cirillo era convinto che quella sarebbe stata la sua ultima ora. Notari ricordò che il prete passò la notte camminando avanti e indietro nella cella e solo all’alba, quando venne prelevato Corradini, disse al suo parrocchiano: «Forse questa volta l’ho scampata».

Corradini era un fervente socialista; all’indomani del 25 luglio 1943 – la caduta del governo Mussolini – era corso in città, insieme ai due fratelli, per abbattere i busti del duce. Venne trucidato la stessa notte dell’arresto, il 21 agosto 1944. Un cippo lo ricorda a Gavasseto, a via Ezio Comparoni, di fronte al civico 15.

Tornato a Villa Bagno, don Cirillo scelse subito la via della clandestinità: si fece accompagnare in montagna, alla chiesa di Compiano, nel parmense, da uno dei suoi contadini, Luigi Cigarini, che lo lasciò lì senza sapere quali strade il parroco avrebbe preso. Dalla clandestinità don Cirillo tornò diversi mesi dopo, inaspettatamente, all’alba del Natale 1944, per celebrare una messa e tenere un’omelia che commosse profondamente i suoi parrocchiani. Pochi mesi dopo, però, ai primi di quel fatidico marzo 1945, l’arciprete prese di nuovo – e con le stesse modalità – la via della montagna.

5 marzo 1945: l’Eccidio di Villa Bagno, cronaca di due morti annunciate

Quel giorno, di mattina presto, i militi della Brigata nera arrivarono a Villa Bagno a caccia di don Cirillo, che però era da poco tornato in clandestinità. Radunarono alcuni uomini, terrorizzando loro e le famiglie, in cerca del prete.

La Brigata nera di Reggio Emilia era comandata dal capitano Emilio Carlotto e dal commissario Mario Fontana, entrambi famigerati torturatori fascisti arrivati da Vicenza al seguito del nuovo prefetto, Giovanni Caneva che resse la carica dal 15 ottobre 1944 ad aprile 1945 (sulle vicende di Carlotto e Fontana si veda AISTO/archivio ISTORECO, Corte d’Assise Straordinaria, procedimenti a loro nome.

Luigi Gigèto Giovanardi, marito di Giuseppina, la sorella di Luigi Cigarini, fu uno di questi uomini. Passò momenti terribili, con una pistola alla nuca senza poter dare le risposte volute. No, non sapeva dove fosse nascosto don Cirillo.

Le camicie nera, allora, andarono in cerca del contadino del prete, Luigi Cigarini; sapevano che era lui a portare don Cirillo in montagna. Lo cercarono a casa sua, la casa di sotto dalla ferrovia, ma Luigi non c’era; era in città, all’Ufficio annonario, a contrattare le quote di raccolto da destinare allo Stato.

Gli altri uomini della casa nel frattempo si erano nascosti come avevano potuto: Alberto Branchetti e il fratello Luigi – che stavano lavorando nella stalla dei Piccinini – trovarono rifugio sotto ad un mucchio di fieno, il primo, dietro il portone d’ingresso l’altro.

Vincenzo Branchetti, il capofamiglia, era a letto con la polmonite. Sotto il portico andò la moglie Erminia e si avvicinò al gruppo di miliziani; aveva riconosciuto Prospero Bonacini. Lui le chiese insistentemente di Alberto e di Olinto. Lei implorò «Dai, lasciali stare, lasciali stare».

Nel frattempo i militari avevano issato le baionette sui fucili e la stalla venne setacciata. Luigi fu più fortunato, esile com’era, dietro il portone non venne scoperto; ma visse l’incubo muto di vedere il fratello Alberto venire catturato.

Olinto invece era nascosto nella botte sotto la concimaia. Non sarebbe mai uscito da lì se non avesse sentito il suo amico Prospero chiamare a gran voce il suo nome. Controllò da uno spioncino, era proprio Prospero, indossava un impermeabile. Perciò uscì dal nascondiglio.

Olinto lo salutò, era felice di rivederlo, ma ebbe subito l’amara scoperta, Prospero era accompagnato da un gruppo di camicie nere. I fascisti dei quali lui aveva più paura che delle bombe.

Non ci fu quasi trattativa, Olinto e Alberto erano renitenti alla leva RSI; le camicie nere, in mancanza di don Cirillo e del contadino del prete Luigi Cigarini, dovevano incassare un tributo di sangue. I due giovani vennero caricati su una camionetta. La speranza era quella che venissero deportati in Germania, in un campo di lavoro, invece furono subito condotti al cimitero, facendo l’ultimo tratto a piedi, osservati da lontano dai concittadini. Vennero uccisi lì, con raffiche di mitra e due colpi di grazia.

Non fu abbastanza. In mancanza dell’arciprete – vero obiettivo della raid – la Brigata nera catturò Alfonso Cigarini, fratello di Olinto, il ragazzo appena ucciso. Lo obbligarono a condurli a Reggio Emilia, dall’altro fratello, Luigi, all’Ufficio annonario. Neanche Luigi però poté dare informazioni utili sulla latitanza dell’arciprete. Gli fecero comunque fare tre giorni di carcere e poi lo rilasciarono.

«Dichiaro altresì che detti [Olinto, Alberto, Luigi] furono condannati verbalmente dal Dott. Fontana della questura repubblichina» dichiarerà Alfonso Cigarini in chiusura di una denuncia manoscritta del 5 giugno 1945 al Corpo Volontari della Libertà.

I testimoni oculari: un nipote e il bambino

Domenico Cigarini (1930-2019) contadino e operaio, era figlio di Luigi – che verrà ucciso dal leone – e nipote di Olinto. All’epoca dei fatti aveva 15 anni, 6 in meno del giovane zio.

Il 5 marzo ero a letto, […] ho sentito il cane abbaiare, poi ho sentito un colpo di fucile, mi sono fatto alla finestra, c’era uno vestito in borghese e mi sono detto: «Sono tornati i partigiani». […

(la casa di sotto dalla ferrovia fu in diverse occasioni punto di rifornimento e appoggio per i partigiani in particolare il gruppo di Adani) sulla direttiva San martino in Rio-montagna, ndA).

Ho visto il povero Olinto uscire dalla stalla [e salutare] «Oh! Veh! Come stai, cosa hai fatto? Sei andato nei partigiani?». Era il suo amico, Prospero, che gli ha detto «No, no, io sono al servizio della Repubblica di Salò. E tu perché sei a casa?». E [Olinto] ha detto «Ero a soldato a Perugia e mi hanno mandato a casa fino a nuovo ordine».

Da sotto il portico della seconda stalla [quella dei Piccinini] ho visto venire fuori altri tre, che avevano preso il povero Berto [Alberto Branchetti]. [Olinto] quando ha visto che erano vestiti da brigata nera (sospeso). Allora uno ha detto «Adesso vieni via con noi», ma un altro gli ha detto «Lascialo a casa», visto che aveva capito che erano stati assieme [erano amici, ndA]. L’altro lo voleva lasciare a casa, era uno più anziano.

Olinto ha detto «Posso andare a cambiarmi?», [Prospero ha ribattuto] «No, vai bene così», [ma di nuovo l’anziano] gli ha detto: «No, vai a cambiarti». [Olinto] è venuto su nella camera, c’era la mamma [la cognata Concetta, moglie del fratello Luigi] che gli ha detto «Dio bono, Olinto, cosa ti faranno?». E lui le ha detto «Male non fare, paura non avere», quelle parole qui, «Male non fare, paura non avere», me le ricordo ancora (forte emozione, sospeso). Dopo si è cambiato, si è avviato a scendere, poi è tornato a prendere il suo cartoccio di tabacco – lo portava uno di San Martino, sfuso – ha detto «Mi porteranno in Germania», era convinto che li avrebbero portati in Germania.

Invece quando è stato [al cimitero di] Bagno, l’ha proprio ucciso lui, Prospero. […] il povero Olinto era fermo vicino al muro, invece il povero Berto se n’era un po’ accorto, era avanti, si vede che voleva correre, era avanti di un paio di metri, si vede che voleva reagire, era un po’ più avanti, ma anche lui dopo si è sdraiato per terra. È morto anche lui.[3]

Piergiorgio Pecorari (1936-2022) professore universitario, politico, amministratore, musicista e musicologo, appassionato cultore di storia locale. All’epoca dei fatti aveva 8 anni abitava con i genitori in una casa colonica di Bagno, vicino alla chiesa, col padre casaro nel caseificio di proprietà della parrocchia. […] Il 5 marzo 1945 fu testimone della fucilazione di Olinto Cigarini e Umberto Branchetti.

[…] Ai primi di marzo del ’45 tornarono quelli della Brigata Nera. Quando arrivarono io ero ancora a letto, perché le scuole in quel periodo erano chiuse; Alcide invece, che faceva il seminarista, si era già alzato e li vide arrivare e scaricare dal camion la gente che avevano rastrellato nei dintorni. Li comandava un certo prof. Bonacini, parente di quei Bonacini che abitavano nelle vicinanze del cimitero di Bagno. Io fui svegliato da mia madre perché uno di questi sbirri era entrato in casa, era salito nella camera da letto e aveva sollevato i materassi per vedere se c’erano delle armi. Mia madre mi disse: “An ciapè to peder …” (“Hanno preso tuo padre”); allora io scappai fuori e vidi una fila di persone; ma non potei vedere bene perché mia madre mi prese e mi riportò dentro.

Allora mi precipitai alla finestra del primo piano che guardava verso la chiesa e intravidi, seminascosto alla vista, un gruppo di persone concentrate in prossimità della torre campanaria. Mia madre era con me e piangeva …

Proprio a quell’ora si celebrava in chiesa una messa da morto ed era consuetudine che a quella funzione oltre ai partecipanti ci fosse anche chi suonava l’organo. Arrivò infatti il maestro Mussini, senza sapere nulla di quello che succedeva, e si ritrovò davanti tutta quella gente; ma lui entrò in chiesa dove si svolgeva la funzione.

Poi vidi quattro persone in fila indiana abbandonare il gruppo e dirigersi verso la strada: in testa e in coda stavano due militi e in mezzo due persone che conoscevo: uno era Olinto Cigarini, il fratello di quello che aveva portato il prete in montagna, e l’altra Umberto Branchetti, un mezzadro al servizio della famiglia Piccinini. Quando passarono vicino a casa nostra mia madre cominciò ad urlare: “I van a maser, i van a meser” (Vanno ad ucciderli”). Ma io non mi figuravo cosa stesse accadendo. Percorsero la carraia che porta al cimitero e mentre passarono di fronte a casa nostra Olinto tirò di tasca il fazzoletto e rivolto verso di noi salutò, agitandolo. Io non colsi la tragicità del momento … Dopo un po’ che erano spariti dalla nostra vista sentii una raffica “ta, ta,ta, ta, ta …”, seguita da due colpi, “pum, pum”. Poi li vidi tornare, ma erano in due.[4]

La storia di Prospero, l’amico traditore; condannato due volte

Franco Prospero Bonacini, di Giuseppe, era nato a Scandiano nel 1926; aveva 19 anni quando partecipò all’uccisione dell’amico Olinto Cigarini di 20 e di Alberto Branchetti di 26. Era un agente ausiliario di polizia con compiti nel servizio segreto (AISTO/Archivio Istoreco 9 I F1). Nel raid di Villa Bagno faceva parte di un gruppo di Brigata nera comandato dal capitano Emilio Carlotto e dal commissario Mario Fontana, entrambi famigerati torturatori fascisti arrivati da Vicenza al seguito del nuovo prefetto, Giovanni Caneva (AISTO/Archivio Istoreco 9 I F19)

All’indomani della Liberazione, Bonacini venne incarcerato per i fatti di Villa Bagno (AISTO 15 D1 F1: risulta ai Servi dal 9 giugno 1945, detenuto n. 52 nell’elenco del comandante partigiano Zeta) e subì due processi.

Il primo si tenne in Corte d’Assise straordinaria, istituite il 22 aprile 1945, con lo scopo di giudicare in maniera esclusiva ed urgente coloro che avevano compiuto atti di collaborazionismo con i tedeschi, inclusi quelli ai danni della Resistenza.

Il processo si concluse il 5 febbraio 1946 con una condanna a 27 anni di reclusione, con le attenuanti generiche, e alla confisca dei beni. L’imputato ammise di aver partecipato al rastrellamento «quale agente di questura al comando del commissario Fontana», ma di non aver preso parte alla fucilazione.

Testimoni, però, lo ricordarono ritornare dal cimitero insieme agli altri componenti della Brigata nera. [5] Ai genitori di Olinto e Alberto venne negata la costituzione di parte civile «data la natura politica del fatto». E la madre di Alberto, Erminia – come viene tramandato in famiglia – venne schiaffeggiata in aula per aver protestato. La sentenza venne successivamente annullata in Cassazione per difetto di motivazione.

Il nuovo processo si concluse in Assise a Bologna, il 6 agosto 1947. L’imputato questa volta si dichiarò innocente, ma la sua affermazione fu confutata, di nuovo, da testimoni. La Corte confermò la colpevolezza e stabilì una condanna a 24 anni, otto dei quali condonati. L’amnistia Togliatti fece il resto.

Le cronache dell’epoca riportarono nuovi particolari, secondo i quali l’eccidio fu compiuto durante una messa cantata ordinata dai fascisti allo «scopo di eliminare dei testimoni» costretti ad assistere in chiesa.

Ed è nelle stesse cronache che si fa l’unico esplicito riferimento all’attività resistente di don Cirillo Alberghi: «Scopo della spedizione [a Bagno] era la cattura del parroco, sospettato di essere partigiano o quanto meno favorire il fronte clandestino della resistenza».

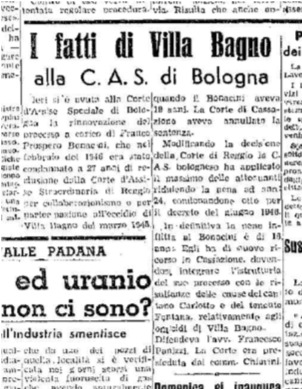

«AISTO 14B F1 Avvenire, Condannato a 24 anni un fucilatore di renitenti ed anche «Giornale dell’Emilia», Fucilò due patrioti nei pressi di Villa Bagno; «Reggio Democratica», I fatti di Villa Bagno alla C.A.S. Di Bologna in data 6 agosto 1947

Prospero Bonacini non trascorse molto tempo in carcere, venne assalito da quello che allora si chiamava “un brutto male” e morì da lì a poco.

Il ricordo prende forma e diventa storia di Villa Bagno

Olinto e Alberto vennero commemorati per la prima volta dai familiari e dalla comunità il 23 settembre 1945 “a calma rientrata”. Nel luogo dell’esecuzione (oggi all’interno del cimitero dopo i successivi lavori di ampliamento), esiste una lapide che li ricorda. I loro nomi sono compresi negli Albi della Memoria di ISTORECO tra le Vittime Civili di operazioni nazifasciste. I loro resti riposano nel monumento alle Vittime Civili e di Guerra di Reggio Emilia.

Il ricordino del 1945 proviene dall’archivio di Arturo Borciani, poeta dialettale e cultore della storia del territorio, la lapide all’interno del cimitero di Bagno riporta giorno e mese di nascita errati per entrambi: Alberto-Umberto era nato l’11 dicembre 1918 (non 25 maggio 1918), Olinto era nato il 28 maggio 1924 (non 11 dicembre 1924); sono ignote le cause dell’errore.

Ad Olinto Cigarini venne intitolata la via del cimitero. Il 23 giugno 1948 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la Commissione di Riconoscimento Qualifica Partigiani e Patrioti dell’Emilia Romagna, stabilì lo status di “Civile caduto per la lotta di Liberazione”.

Alberto Branchetti ha ricevuto alla memoria, nel 1965, la medaglia del Partito Comunista Italiano come “riconoscimento del suo contributo alla lotta nazionale di Liberazione contro il fascismo e contro il nazismo”. Il pronipote Massimo conserva l’attestato di benemerenza e il proiettile che trapassò il cuore allo zio.

La memoria dell’Eccidio di Bagno non ha mai lasciato i luoghi e le generazioni. Celebrata ad ogni data da allora, da familiari e amici, il 5 marzo 1945 è entrato a far parte della storia della Resistenza in occasione del 70° della Liberazione, nel 2015, grazie alla volontà di ANPI provinciale e ad ISTORECO che ha permesso gli studi e la pubblicazione di questo evento storico (e della Notte dei Leoni) sul numero 119 della propria rivista scientifica Ricerche Storiche. Il 7 marzo di quell’anno – oltre alla commorazione – si è svolta una giornata di studio, presso l’agriturismo La Prateria, che ha coinvolto Massimo Storchi e Michele Bellelli di ISTORECO, lo storico Piergiorgio Pecorari, il poeta dialettale e appassionato di storia locale Arturo Borciani e molti cittadini.

Il 5 marzo 2024 – nel 79° anniversario dell’esecuzione – ANPI Rubiera, con il sostegno di ANPI provinciale ha promosso una celebrazione ufficiale con la lettura della testimonianza di Piergiorgio Pecorari tratta dal libro “Sognando la libertà”. Il resto è storia di oggi, e di domani.

Note

[1] Ennio Cigarini (1872-1950) e Adalcisa Pinelli (1875-1948) ebbero nove figli: Luigi Gigìn (1896-1945), Ferdinando Nanèin (1897-1973), Attilio Téllio (1903-1966), Alfonso Punciòun (1904-1974), Arturo Gàlo (1908-1988), Angelo Pèder (1909-1968), Dante Burslèin (1911-1974), Giuseppina Pèina (1916-2997), Olinto (1924-1945). Furono mezzadri prima al servizio dei Conti Spalletti a San Donnino di Liguria (Reggio Emilia); poi dell’arcipretura di Villa Bagno.

[2] La famiglia Branchetti era composta da Vincenzo (Borzano, 17 aprile 1887) ed Erminia Spadoni ed i figli Primo (17 aprile 1912), Ugo (20 agosto 1913), Gino (8 febbraio 1915), Bruno (10 novembre 1916), Alberto-Umberto (11/12/1918), Ida (6 gennaio 1920), Luigi (12 novembre 1921), Albina (8 marzo 1923), Giovannina (27 giugno 1924), Matilde (10 aprile 1926), Matilde (2 marzo 1928) e Vincenza (12 marzo 1929)

[3] La testimonianza di Domenico Cigarini, qui riportata, è stata registrata a Roma il 4 giugno 2013, fa parte del documentario di famiglia “I Cigarini” (55′, ottobre 2014) con la regia di Cristina Sammartano e le musiche de “Lassociazione” (Cavalli Cocchi, Cilloni, Galassi). Info stefaniacigarini@yahoo.it

[4] La testimonianza di Piergiorgio Pecorari è tratta dal libro “Sognando la Libertà” edito da ANPI Rubiera

[5] AISTO 14B F1 «Reggio Democratica», Corte d’Assise, 27 anni a un rastrellatore (5 febbraio 1946)